保罗争议风波再起!三大主咖激辩“球场小人”标签,球迷吐槽PK台引爆全网

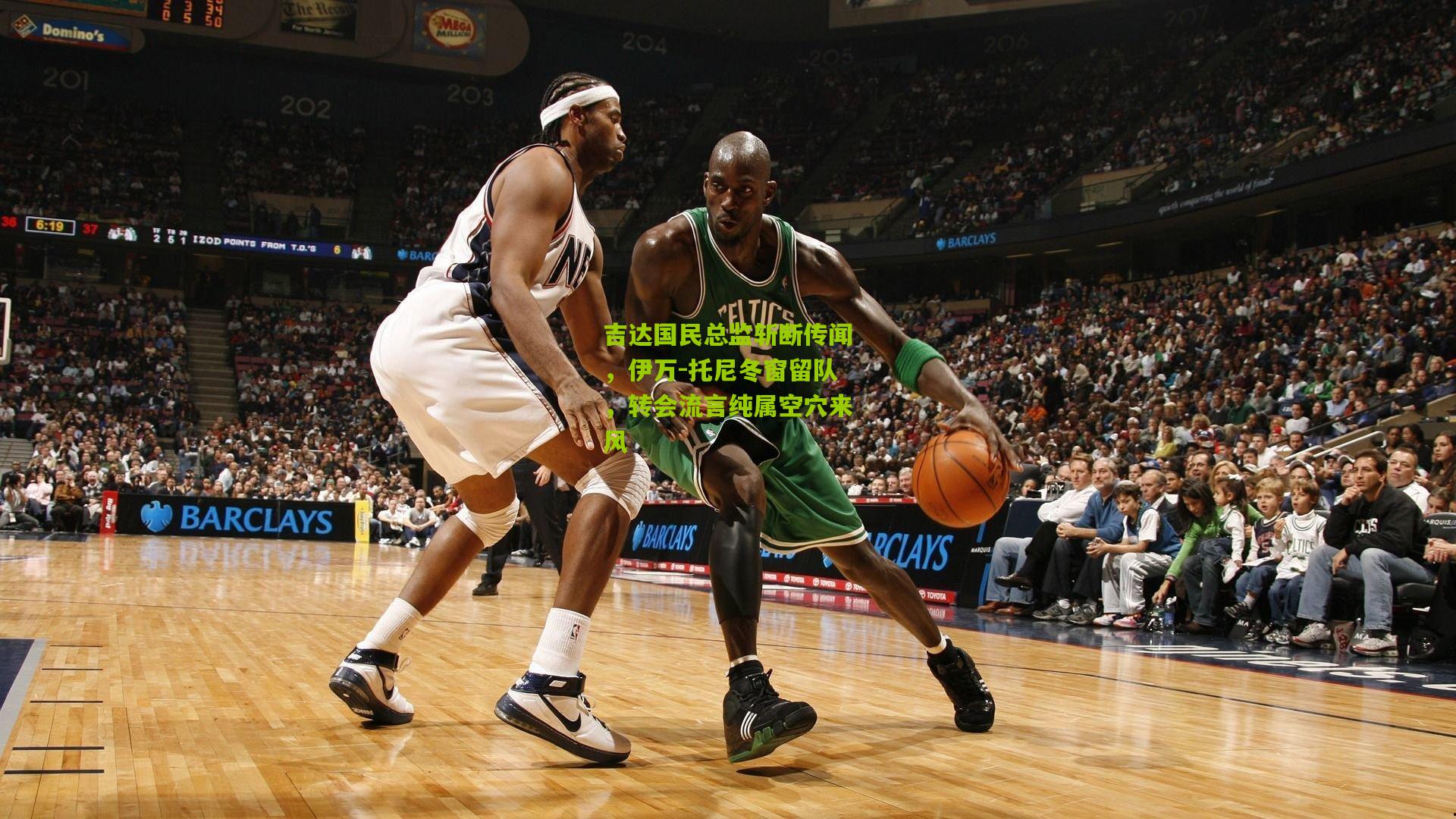

在职业体育的激烈竞争中,球员的场上行为与场外形象常成为舆论焦点,一场以“二〇一扒吐槽PK台”为主题的线上辩论活动席卷社交网络,将资深控卫克里斯·保罗推至风口浪尖,活动中,球迷与专家围绕“保罗是否应被贴上‘小人’标签”展开激烈交锋,三位知名评论员——前NBA球员肯德里克·帕金斯、体育分析师斯蒂芬·A·史密斯与退役球星雷吉·米勒——作为“主咖”参与论战,引发全网对体育道德与竞争精神的深层思考。

争议源头:战术选择还是故意为之?

保罗的职业生涯始终与“争议”二字相伴,从早期的“小动作”质疑,到近年关键比赛中的争议性判罚,他的球场表现屡次成为球迷分裂的导火索,支持者认为,保罗的强硬风格是“球商高超”的体现,其防守时的贴身紧逼与进攻中的造犯规技巧,本质是合理利用规则;反对者则指责其动作“肮脏”,例如在卡位中拉扯对手球衣、掩护时隐蔽推人等行为,涉嫌违背体育精神。

此次辩论的引爆点源于本赛季一场关键季后赛,在一次决胜回合中,保罗与对手核心球员发生碰撞,裁判未予吹罚,直接导致对方球队失去反超机会,赛后,社交媒体上涌现大量批评声音,称保罗“利用经验玩弄规则”,更有球迷剪辑其生涯争议片段,配文“小人战术集锦”,短时间内播放量突破千万。

三大主咖激辩:立场鲜明各执一词

作为“吐槽PK台”的核心环节,三位主咖的发言将讨论推向高潮。

肯德里克·帕金斯以犀利言辞直指保罗“双面性”:“他或许是联盟最聪明的控卫,但聪明不该成为伤害对手的借口,我曾与他对位,那些看似无意的肘击和绊脚,实则是精心设计的‘心理战’。”帕金斯引用保罗生涯技术犯规数据称,“若一名球员屡屡卷入冲突,联盟是否该重新审视其行为边界?”

与之相对,斯蒂芬·A·史密斯则为保罗辩护:“批评者忽略了一个事实:保罗从未因恶意犯规被长期禁赛,他的动作均在规则允许范围内,甚至推动了联盟对防守细节的规范修订。”史密斯强调,竞技体育的本质是胜负之争,“若因对手‘太聪明’而斥其为小人,这无异于否定竞争本身”。

雷吉·米勒则从历史视角提出中立观点:“上世纪90年代的NBA,身体对抗远超今日,保罗的风格延续了传统控卫的‘狡猾’,但现代媒体放大了个别瞬间。”他呼吁球迷理性看待竞争激情,“我们既不应神化球员,也不该因片段的争议否定其整个生涯”。

球迷对决:数据与情绪的交锋

在“吐槽PK台”的投票环节中,球迷立场呈现两极分化,支持保罗的球迷列出其生涯助攻数与抢断榜历史排名,强调“一名多次入选最佳防守阵容的球员,岂会仅靠小动作成功?”;反对者则引用其季后赛“关键战失利率”与“对手受伤关联事件”,称其“胜利重于体育道德”。

值得注意的是,年轻球迷与资深观众的观点差异显著,一项同步调查显示,18-25岁群体中,超过60%认为保罗“合理利用规则”,而40岁以上观众中,近半数指责其“背离体育初心”,这一代际分裂,折射出新时代体育价值观与传统精神的碰撞。

背后反思:竞技体育的道德边界何在?

保罗的案例并非孤例,近年来,随着体育商业化与媒体碎片化发展,球员行为被置于显微镜下,舆论审判常凌驾于事实分析之上,联盟需明确规则执行尺度,避免“灰色地带”助长争议;观众也需警惕“标签化”思维——将复杂竞技行为简化为“善/恶”二分,反而模糊了体育精神的本质。

正如某体育伦理学者所言:“竞争中的策略与道德并非对立关系,保罗的争议恰恰提醒我们,体育的魅力不仅在于胜负,更在于对‘公平竞争’定义的持续探索。”

未来走向:舆论风暴如何影响职业生涯?

尽管争议不休,保罗的职业生涯仍在继续,其团队近期公开表示“专注赛场,无视噪音”,而联盟官方亦未就相关讨论表态,这场风波已衍生出更广泛的影响:多家青少年篮球训练营将“保罗案例”纳入教学讨论,引导年轻球员思考“规则与道德的平衡”;媒体则开始重新评估“传奇控卫”的历史定位,是否应将其“争议性”与“成就”分开看待?

无论结局如何,“二〇一扒吐槽PK台”已成功触发公众对体育文化的深层对话,当球迷为“保罗是否小人”争得面红耳赤时,或许真正的赢家是体育本身——它始终是一面镜子,映照出我们对胜利、尊严与人性复杂的永恒追问。